HPVワクチンがどれくらい若い人の人生を変える?

4つに分けて説明します🐰

①子宮頸がん(HPV関連がん・コンジローマ)はワクチンと検診で効率良く予防できる。

②HPVに感染することによる30歳未満の負担はどの程度?

③検診の有効性と負担と害

④これらがワクチンを接種することでどう変わるか、変わったか(イタリアのケース)

①子宮頸がん(HPV関連がん・コンジローマ)はワクチンと検診で効率良く予防できる

子宮頸がんやコンジローマは原因となる型のHPVに感染することで発症します。コンジローマはHPVの持続感染病変ですし、子宮頸がんはHPVの持続感染病変から発症します。

・感染することを感染する前にワクチンで予防すれば、HPVの持続感染病変は発症しません。コンジーマの子宮頸がんも発症しなくなります。

・子宮頸部にあるがんに進行する可能性のある持続感染病変(高度異形成)を発見して治療すれば、子宮頸がんが発症しなくなります。

ワクチンと検診で子宮頸がん・コンジローマ・HPV関連がんは効率良く予防できます。簡単な話ですね🐰

ワクチンには最適な接種のタイミングがある。残念ながら。

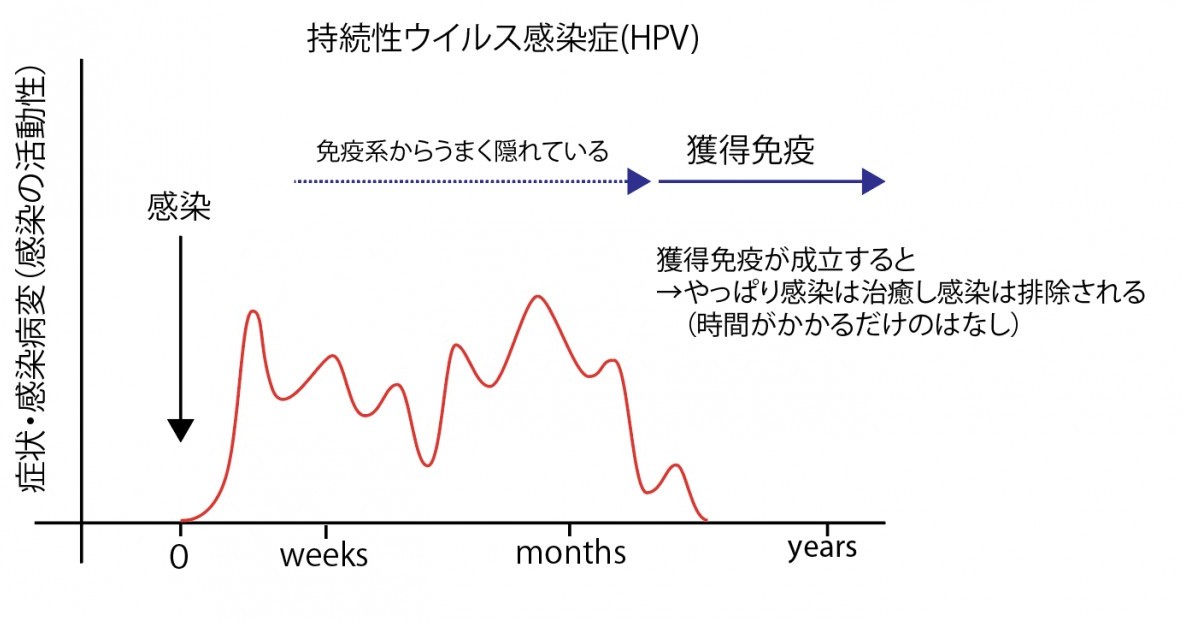

・HPVは一度感染すると排除されることはありません(それを確認する方法がありません)。多くが、免疫システムによる制御を受け、病原性のない無症候性感染となりますが、一部では持続感染病変(コンジローマや異形成)を生じるわけです。

・HPVワクチンは純粋な感染予防ワクチンです。過去に感染したことがあるものに関しては(今も感染しています)効果がありません。感染する前に接種する必要があります

・コンジローマや子宮頸がんの原因となるようなHPVの主な感染経路は性交渉です。

HPV感染リスクの観点からの性交渉とは、あらゆる意味での性的な皮膚・粘膜の密な接触という意味で、繰り返される場合さらにリスクが上がります。挿入を伴う行為にとどまりません。

これらのことから、HPVワクチンの効果を最大限発揮するためには、感染機会・初めての性交渉をする前に接種することが重要になります。

世界的には『HPVワクチンは15歳の誕生日までに接種推奨』となっています。

②HPVに感染することによる30歳未満の負担はどの程度?

主に性交渉によって感染するので、『新しいパートナーを持つ頻度が高い世代が感染リスクの高い集団』となります。

感染してから感染病変ができるまでの時間は比較的短い(再発・再活性化が遅れて生じることを忘れずに)ですので、感染リスクが高い世代がそのまま感染病変の罹患リスクが高い世代になります。感染リスク=感染病変発症リスクってわけです。

コンジローマで見てみると🐰

持田製薬HP (https://www.mochida.co.jp/ibonnu/02/04.html)より。もとは厚労省データ🐰

男女ともに20代にピークがあるのがわかるでしょう。この世代が『新しいパートナーを持つことが多い』と解釈してもそれほど異論はありますまい。

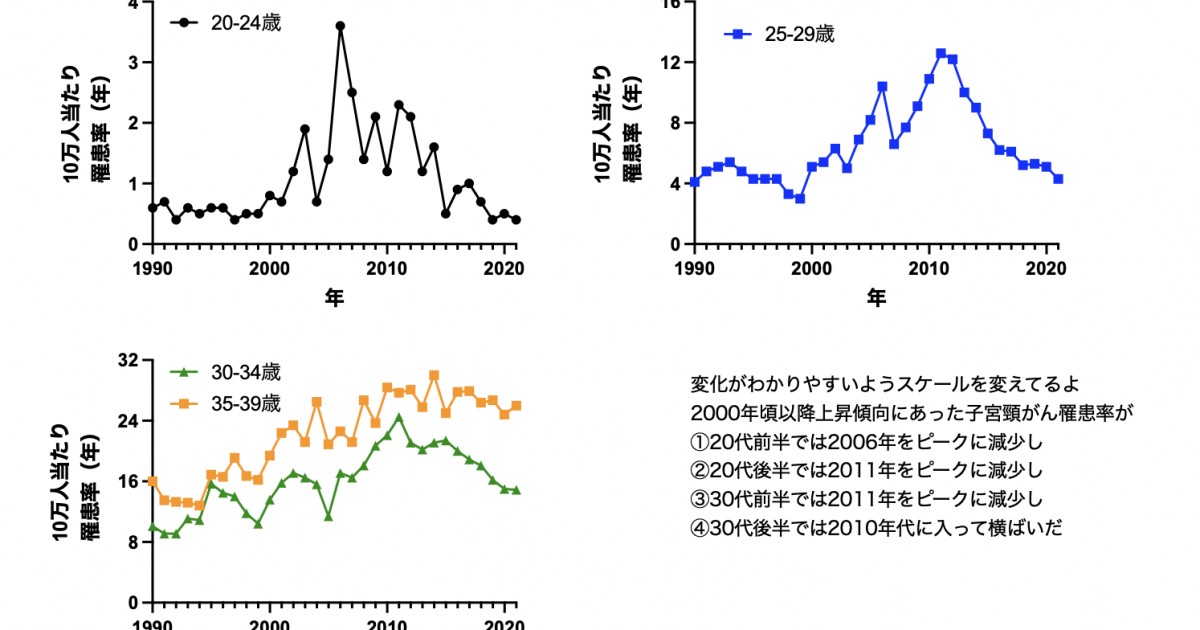

では、子宮頸がんの場合はどうなるかというと、3つのポイントがあって。

①『異形成』は感染病変ですから『感染リスクの高い集団』とピークが一致し

②子宮頸がんは持続感染病変から時間をかけて発症するために感染リスクから15年ずれてピークが出てきます。

③異形成は検診を受けないと発見されることはない。

③がポイントで、異形成は検診を受けないと罹患率はざっくり0になるということです🐰でも、5人の高度異形成を治療すると1人の子宮頸がんを予防できるから、わざわざ発見して治療しているのですね🐰

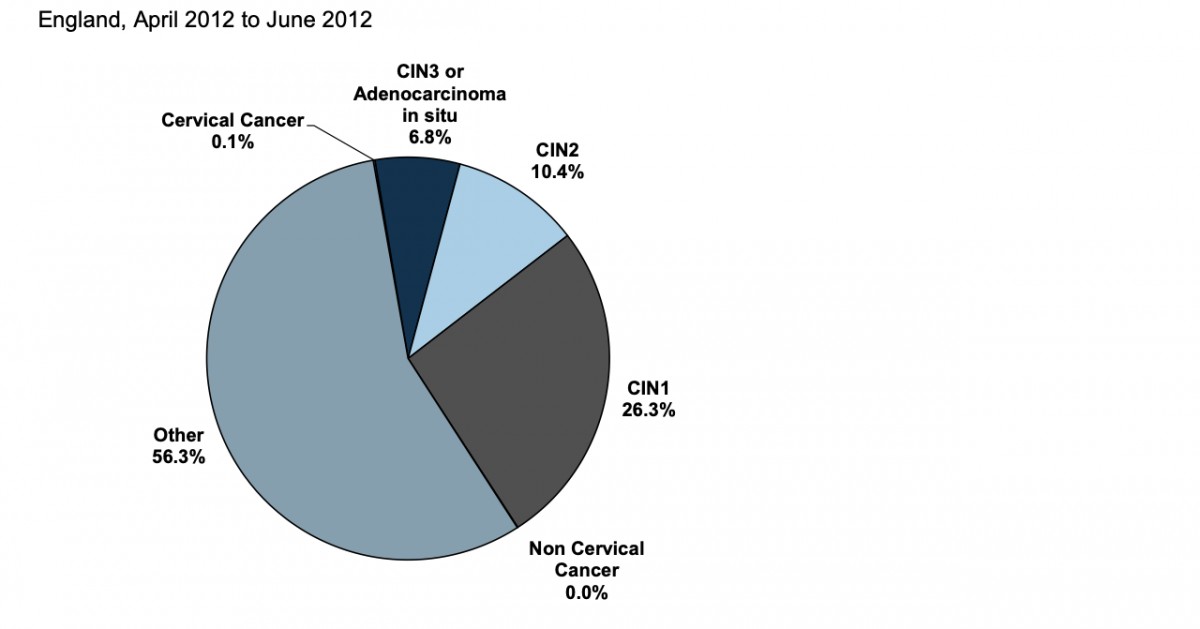

20代の検診率が比較的高い英国の数値を持ってきましょう。

20代後半にピークがあり、約半分の異形成(高度異形成・上皮内がん)が30歳までに生じていることがわかるでしょうか。

日本では30代にピークがありますが、検診の受診率で補正すると似たようなものになるはずで、実際20代に検診が拡大された2004年以降急激に40歳未満の上皮内がんの罹患率(認知率)が増加しているのをみればよくわかるでしょう🐰

子宮頸がんに関係する負担で忘れられがちなのですが、数だけ見ると『子宮頸がんになること』よりも『高度異形成となり治療されること』『異形成となり経過観察されること』『検診で異常が指摘され精密検査にまわされること』の方が圧倒的に多くなります。

今後、検診を推進していくのですよね?特に若い世代の。そうすると異形成に関する負担は激増します。

実は、HPVに感染することによる負担のほとんどは30歳までにある。

検診を行うのであればこうなります。子宮頸がんで亡くなるのは中高年と言っている場合じゃありません。

-

コンジローマの発症は20代がピークですよね

-

高度異形成のピークも実は20代です。検診を推進すればそうなります。今は35歳です。

-

検診で異常が指摘されることが多いのも20代です。で、異形成もよく見つかります。

30歳までの負担が大きい・大部分であることがわかるでしょうか?

そしてその負担の大部分が検診に由来するもので、そのことで大きな問題があるわけです。

③検診の有効性と負担と害

子宮頸がんの予防において検診は有効です。健康な集団に集団検診をすることで子宮頸がんの罹患と死亡率を減少させることができることが確立しています。30代以降であれば有効性においても大変お薦めなのですが、20代になると大きな問題があります。

検診によって発見される異形成・上皮内がんの大半は20代にあることを忘れませんように🐰

①20代の子宮頸がんは検診によってはあまり減少しない。

ざっくり有効性が低い。20代後半の検診が30代前半の子宮頸がん減少に効いてることいいことですが、20代の子宮頸がんは検診の導入であまり減っていません。もちろん、浸潤がんであっても早期発見につながり、生命予後は良くなるのですが。

②20代の高度異形成・上皮内がんの治療には負担・後遺症が大きい。

後遺症の大部分が、妊娠や出産にかかわることです。若いほど問題になるのがわかるでしょう?

それでいて、検診で見つかってくる、異形成や上皮内がんの大半は20代に集中する。これだけ介入が必要になる件数が増えるのに、子宮頸がん予防にあまり効かないのですよ。ざっくり、過剰診断・過剰治療が多すぎるのです。

検診は利益>負担・害になる場合だけやることが正当化されます。20代の子宮頸がん検診は(やる意味があるとしても)そのバランスが微妙なものであることは知っておくべきで、それは解決すべき大きな課題です。

④これらがワクチンを接種することでどう変わるか、変わったか(イタリアのケース)

適切なタイミングで(15歳の誕生日までに)ワクチンを接種した場合、20代の上皮内がん・子宮頸がん(コンジローマ)の罹患率が大きく下がることは既に複数の集団接種をした集団で確認されています。検診の利益はほとんどなくなってしまい、負担・害の方が大きくなっていることが推定できます。

20代において(あ)予防すべき子宮頸がんはほとんど存在せず(い)将来の子宮頸がんの予防のために発見する必要がある高度異形成も大幅に減少し(う)残った高度異形成も30歳までに子宮頸がんとして発症しない。30歳までに(自然治癒せず)残っていたら検診で発見して治療すればいい。

20代に検診をする意味はあるでしょうか?

WHOでも適切なタイミングでワクチンを接種した集団の初回検診年齢は30歳とされています(医療リソースによりますが35歳でもいいかもしれません)。モデル計算では4価ワクチンであれば30歳から生涯3〜5回、9価であれば30(35)から1〜3回の検診で十分であろうとされます。

検診に負担と害がある以上有効で利益がある範囲でやるべきで、ワクチンを接種することが当然となった未来では、子宮頸がん検診の姿は大きく変わるでしょう。

検診が減ることが心配ですか?

実際の検診プログラムの変更は実際の数値をみて検診頻度を減らしても問題ないと確認されてから行われることになるので、推奨が変わった場合は心配する必要はないといえます。

イタリアのケース

イタリアでは2007/2008年に12歳女子に対するHPVワクチンの集団接種を開始しました。2015年に男子に拡大しました。2021年に最初のワクチン対象だった集団が25歳に達したのと合わせて、ワクチン接種者に対する初回子宮頸がん検診年齢の30歳への引き上げを決定しました。

イタリアでは(日本と同じように)子宮頸がん検診は国のガイドラインに従って実施され、地域レベルで実施されています。ベネト州は、この変更を実施した最初の地域なり、検診とワクチン接種のデータベースの相互リンクと、2021年に25歳になる『15歳未満でワクチン接種した女性』子宮頸がん検診対象からの除外が始まりました。

いくつか問題点も明らかになっています。

①ワクチンを接種した人全てが30歳からの検診でいいわけではありません。15歳までに接種した人のみです。検診とワクチン接種のデータベースの相互リンクが必要になります。これ、日本じゃ無理だよね🐰検診レジストリとワクチンレジストリの両方が必要です。

もし、ワクチン接種率が一定以上高い場合、ワクチン接種歴によらず一律に初回検診年齢を上げることができるかもしれません(集団免疫効果)。ノルウェーの男女95%の接種率や英国の85%であれば可能でしょう。オーストラリアの70%台だと危ないかも。でも、これも、当面日本じゃ無理だよね🐰

②一部の人にとって『検診を受けないこと自体が不安である』ということ。検診を受けること負担・害があることを考えると『検診の利益が最大化される範囲で検診間隔は開けた方が良い』のは明らかです。

検診疫学的には細胞診単独法による検診は3年に1回を超える頻度で検診を行うことの利益はほとんどないことがわかっています(2年に1回の現在の推奨も負担を小さめに見積もった間隔と言えます)。でも、検診を毎年受けている人いますよね🐰

HPV検査単独法において、検診間隔が3年から5年に伸ばされた時(ウエールズ)も、女性の健康に対する軽視だと、署名活動が行われました。安全に3年から5年に伸ばすことができ、負担が減ると科学的にはわかっていたのですが。

英国で初回検診年齢が20歳から25歳に変更になった時も、20歳に戻すべきだとの声が沸きました。英国の検診疫学からは、25歳に挙げたことによる、子宮頸がんの罹患数の増加も死亡の増加も検出されなかったのですが。

同様に、イタリアでも30歳に検診年齢を挙げた時、プライベートに(検診システムにではなく)追加の検診を受ける人が一定数出てきたわけです。

科学的データ・知識・単純なシステム変更と情報提供だけでは行動の変化までは促すことはできなかったということになります。ワクチンの安全性・有効性・必要性を伝えることにおける難しさと同じものがここにもあるわけです。

いずれにせよ

HPVワクチンがどれくらい若い人の人生を変えるか?

-

コンジローマの発症は20代がピークですよね

-

高度異形成のピークも実は20代です。検診を推進すればそうなります。今は35歳です。

-

検診で異常が指摘されることが多いのも20代です。で、異形成もよく見つかります。

現在、HPVに感染することによる負担のほとんどが女性にあり、その大部分が20代になります。20歳以降最低5回の検診を推奨され、異形成が疑われれば経過観察を何回もおこない、高度異形成が発見されれば治療が薦められています。そして、コンジローマの発症は20代がピークです。HPV感染することによる負担の大きな部分が20代にあります。検診をやればやるほど負担が増えます。

そして、定期接種においてワクチンを接種した集団は、この負担がほとんど0になる可能性があります。

中学生までにワクチンを接種してあとは30歳まで忘れていい🐰

これが将来起こりうる世界です。少なくとも目指している世界です。

コンジローマは9割減りますし、高度異形成も(9価であれば)9割、子宮頸がんも9割以上減るのですよ。一般には適切なタイミングでのワクチン接種者には20代の検診は必要とされません。実際イタリアではガイドラインは変更され、どのように実装するかの問題になっています。

検診を止めることができなかったとしても問題ありません。検診をしたところで、9割の高度異形成は減少するので、少なくとも『がんの一歩手前と診断されて、治療した。その結果、早産のリスクが発生』という人は相当数減るのですから。

日本で子宮頸がん検診プログラムを変えることができるのは相当遅れるでしょう。検診の有効性を評価するシステム自体を持たないからです。評価して、判断するためのデータを確保するのに余計に時間がかかります。

それでも、HPVワクチンを接種することで、HPVに感染することによる負担の大部分を軽減することができます。

その負担の多くは20代ですよ〜🐰

次に多いのが30代ですよ〜🐰

いつまで、20代でコンジローマが発症し続け・20代に検診をして高度異形成を治療しまくる気ですか?

そして、この状況の改善には集団内のワクチン接種率がなるべく早く高くなる方が有利で、当然ジェンダーニュートラルワクチンの導入ということになります。

20代の検診負担・それによる高度異形成治療の負担、医療コストを考えれば、ジェンダーニュートラルワクチンの費用対効果は非常に高いものになることが予想されません?

男子への定期接種かハヨ🐰

すでに登録済みの方は こちら