ハイリスクHPV検査とHPVタイピング検査は何が違うの

これに対する返事🐰

技術的には『子宮頸がん検診・診断システムを変えてしまえば』可能だけど簡単な話ではない🐰

この方の場合『子宮頸がん予防のための管理方針を決定するまでに4回検査を受けることになった』ということで、極めて標準的。そして、いろいろな意味で大変だったということ。気持ちはよくわかる。きちんとやり切って偉い🐰

『ハイリスクHPV検査』と『HPVタイピング検査』は何が違うの?検査結果の意味と使い方が違うのだよ

どちらもハイリスクHPVを検出するものだが、それぞれ①ハイリスクHPVを全部かまとめて検出するもの、と②ハイリスクHPVを型別に検出するものになる。

(ちょっとややこしいのだが、細胞診単独法による検診における解釈になる。後でかえってくる)

『ハイリスクHPV検査』

ハイリスクHPVが陽性か陰性かで結果が返ってくる。細胞診による検診で異常が指摘された場合に行う検査で、検査結果の解釈は

陽性であれば、現在観察してる細胞診の異常(特に軽度の異常、ASC-US・LSIL)はハイリスクHPVによるものである可能性がある。つまり高度異形成の存在する可能性がある。

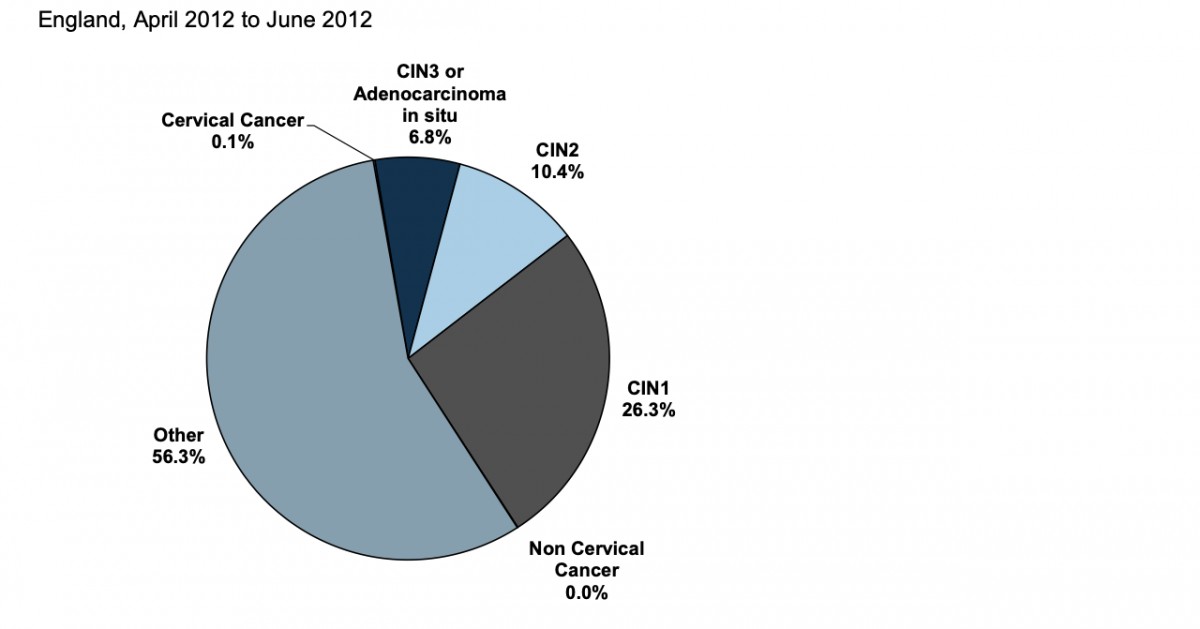

子宮頸がん検診は高度異形成(CIN2+)を見つける検査だから、CIN2+が存在する可能性があるとすればさらに精密検査をする意味があるし、低いのあれば今精密検査をする必要はない。

これを判断する検査だ。

細胞診による検診を受け軽度異常が指摘されたとき、精密検査を受ける必要があるかどうかをトリアージする検査

である。一方…

『ハイリスクHPV検査』

ハイリスクHPVの型別に”どの型”のHPVが検出されるかを調べる検査で、精密検査(コルポスコピー+生検)を受けた上で、CIN1・CIN2が見つかった時に行う検査になる。その結果の解釈・利用法は

CIN1・CIN2が発見されたとき、管理方針(具体的には次に検査を受ける間隔)を決めるために行う検査。

検査結果で、次の検査が3ヶ月・4ヶ月・半年・一年後になるかが『型別に』決まるのね🐰

生検でCIN3が見つかった場合はタイピング検査は不要だ(保険適応ではできない)。CIN3が見つかった場合は、治療が勧められるので、その判断に型別の情報は影響を与えないから。

検出感度が同じなら、『ハイリスクHPV検査』は『HPVタイピング検査』で置き換えられそうだが…🐰

原理的には可能ね🐰だが問題がある。二つの検査をみてみると(SRL)

同じ様に『16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、68型』が検出できる(実際は議論があるけど、まあざっくり良い)。

問題は価格・費用🐰

5倍違う。347点と2000点の違い。

これ結構大きな違いで、細胞診で陽性となるヒト・コルポの結果CIN1/2が見つかる人は、前者が何倍も多いため、もし、細胞診の後にHPV検査の代わりにタイピング検査をする様になると、システム全体でかかる費用は数十倍になるというわけ。これはちょっと大変なことになる。

さらに、子宮頸がん検診がHPV検査単独法になった場合、検診を受ける全ての女性がHPVDNA検査を受けることになるので、タイピング検査で行った場合、子宮頸がん検診の費用はとんでもないものになる。

現在の細胞診検査だと5,000円くらいの費用(自費で検診を受ける場合ザックリこんな感じ、陽性ならHPV検査)なのが、HPV検査単独検診だと25,000円くらいからになるね🐰

これは無理だ。

ザックリいうと、HPVタイピング検査は、細胞診のトリアージとして行うにはオーバースペックで費用がかかりすぎる。HPV検査検診においてはコスト面でさらに不利だ(全員が行うことになるから)。

じゃあ、HPVDNA検査の回数を減らす・方法を統一することは無理なのか?

できる🐰ただ、方向性が異なる。

『HPVのタイピングする必要なくない?』🐰

タイピングは次の検査までの間隔を決める検査だけど、上に示したチャートに従えば

①16・18・31・33・35・45・52・58型(この中で二つに分けることもある)

②39・51・56・59・68型

この二つの場合で分岐する。①が悪性度が高い(CIN1が存在した時CIN2+が発症しやすく・CIN2が存在した場合CIN3が発症しやすい)ためより検査・管理強度をあげよう・短い間隔で次の検査をしようということになる。

これはこれで考え方としては合理的だ。

次の検査のタイミングが1〜2ヶ月変わることがそれほど重要ですか?

リスクごとによる管理は一見合理的で、リスクに合わせたきめ細やかな管理方針とも言えるが、次の検査のタイミングが1〜2ヶ月変わることがそれほど重要なのだろうか。

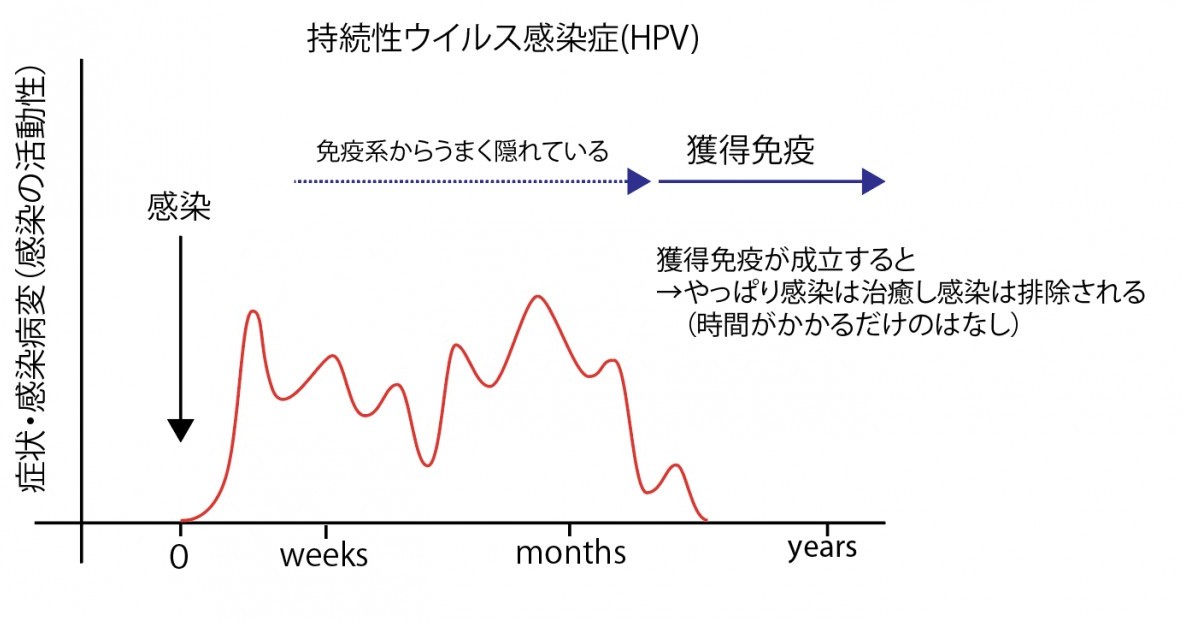

この場合の重要性は『浸潤癌』が発症するかどうかという意味。CIN3は発症してもらって構わない。今月・来月・再来月、いつ発見されても治療すれば同じことだから。

検査間隔を型別に1〜2月密にすることによって、浸潤癌の発症率がより減るのか?

実際これを強く支持するデータは存在しない。少なくとも検査頻度を増やすことによって、負担やコスト・害に対して利益が存在することを支持する証拠はない。

世界的にみても、子宮頸がんの検診・検査戦略として、日本独自と言っても良い『負担は考慮せず、安全側のマージンを最大限大きくとった管理法』ということができる。

世界各国のHPVタイピング検査を見てみようか

実際型別の管理を行なっている国は…あるのか?

英国の場合(HPV検査単独法を採用している)、検査上は部分タイピング(16・18型かそれ以外、費用は同じ)を行なっているところもあるが、管理方法としては型別に行っていない。

・ハイリスクHPVが陽性なら『型に関係なく』細胞診を行う。

・ハイリスク陽性なら『型に関係なく』細胞診陰性でも一年後検診を受ける。

・ハイリスクHPVが3年連続で陽性なら『型に関係なく』細胞診が陰性でも、精密検査・コルポスコピー検査を受ける(この部分は日本よりも手厚い)。

・CIN1が見つかったら(全員HPV陽性)『型に関係なく』一年後に全員検診を受ける(3〜6ヶ月の検診など行わない)。

・CIN2の経過観察は『型に関係なく』半年毎。

この様に型別に異なった管理を行っていない。検査間隔を型別に1〜2月密にすることによって、浸潤癌の発症率がより減るとは考えていないわけだ。

このほかには、

オーストラリアでは、基本英国の方法とアウトラインは同じで

・部分タイピングを行なって(費用はハイリスクHPV検査とおなじ)HPV16・18型の場合、細胞診の結果にかかわらず、即座に精密検査・コルポスコピー検査を受ける。

16型18型に限って日本よりも手厚い管理が行われているが、日本の様にタイピングを行なってまでCINの存在時の型別管理を行っていない🐰

他には、踏み込んだ管理ほう。

・細胞診LSILは、HPV16型18型でない限りは精密検査・コルポをしない(検査頻度を減らすため)

この様な運用が行われているところもある。これは日本と比較すると、型別に検査強度が小さくなる様な運用になる。

リスクに応じた管理方法を模索している過程と言える

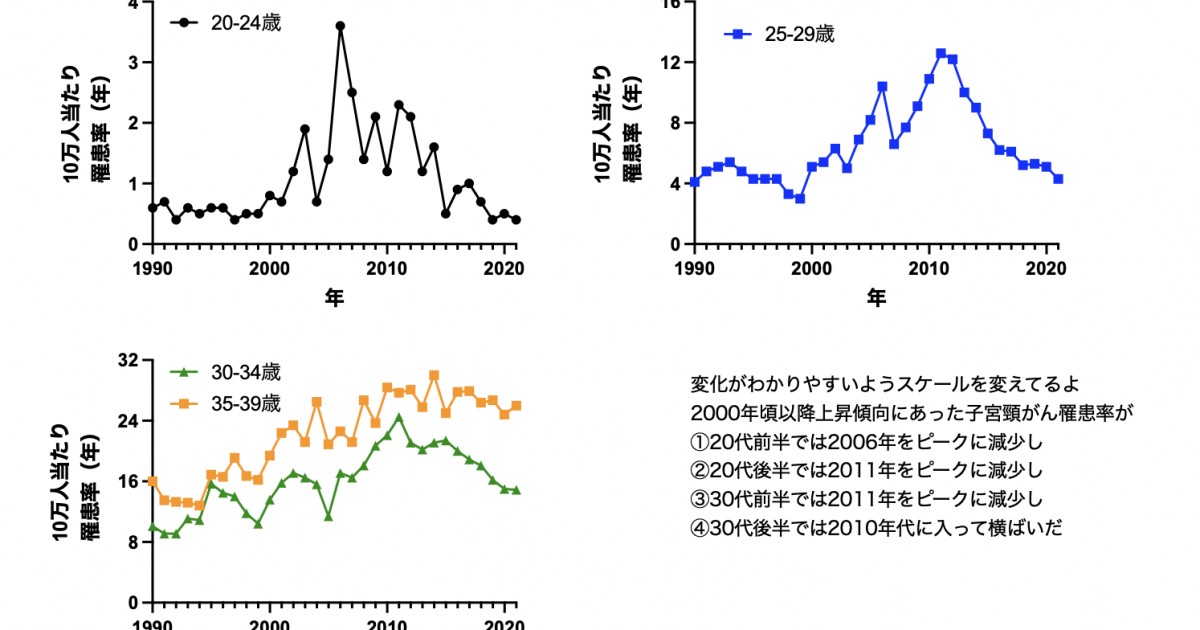

どんな方法を取ろうと『検診を定期的に行えば・行えれば大部分の子宮頸がんは予防できる』。1980年代以降検診で子宮頸がん罹患率が大きく下がったことを見ればわかる。

検診で子宮頸がんを予防する前提だと、子宮頸がん関係の負担の圧倒的大部分は子宮頸がん罹患ではなく、検診・検査・管理・治療負担だ。検診で子宮頸がんを予防する前提で考えた場合、コントロールするべき(負担を小さくするためには)検診・検査・管理・治療に関する負担軽減が重要になる。

このマシュマロ主の趣旨も『検査負担が大きい』になり、検査負担が大きいことは子宮頸がん予防において『適切な検診・検査の受診率の低下』につながりうると考えられている。不必要な負担は減らした方がよい。

検査の適正化は最重要課題と言える(🐰さんの研究課題の半分がこれ。残りはウイルス学系)。

その課題の解決は『リスクに応じた検査・検診の最適化』になり、例えば

・検査開始年齢は何歳にするか。20歳〜30歳と各国異なる。

・検査方法はどうするか。『20代は細胞診3年間隔・30代以降5年間隔でHPV検査(米国の一部)』とか『25歳からHPV検査(英国)』『加えて40歳で併用法・50以降は7年間隔でHPV検査(スウェーデン)』『20歳から2年間隔で細胞診(日本現行)』などなど

その中でリスク分類の方法として、DNAのメチレーション・HPVRNA検査・細胞診の分子マーカによる評価などがあり、ひとつに『型別による細分化された管理』というのがある。それでも、どれも決定的なものではない。

コンテクストとしてはその通りなのだが『HPVの型別に細分化された管理』に関しては、タイピングまで行なったアルゴリズムとしてはその有効性に関しては特にエビデンスがないのが実際だ。

日本で率先してやるのであれば、検診・検査レジストリを整備して、10年単位で経過を追って、その有効性の有無に関するデータを出してほしい🐰

タイピングまでして管理をできる・実施できる医療リソースを持っている国はほとんどないのですよ。

現状現実的なラインとしては『HPVのタイピングする意味はあるのか不明』で、ハイリスクHPV検査のみで管理するのも十分合理的(一回あたりの検査費用も5分の1だ)と言え、コストも負担も減りますよね。とも言える。

難しいのは、こういうことは医師ごとや医療機関ごとに『Xがいい』『Yがよい』と言っていてはダメで、先に示した様に『産婦人科診療ガイドライン』として統一して行う必要があるということ。

今の検査法でも少々方法がぶれても大枠で子宮頸がんを予防できることは変わりはない上で、よりよい検診・検査法を目指して改善していく話になる。

技術的には『子宮頸がん検診・診断システムを変えてしまえば』可能だけど簡単な話ではない🐰

という結論。

標準的な方法として一貫して行うことが標準医療として重要なのよ🐰

すでに登録済みの方は こちら