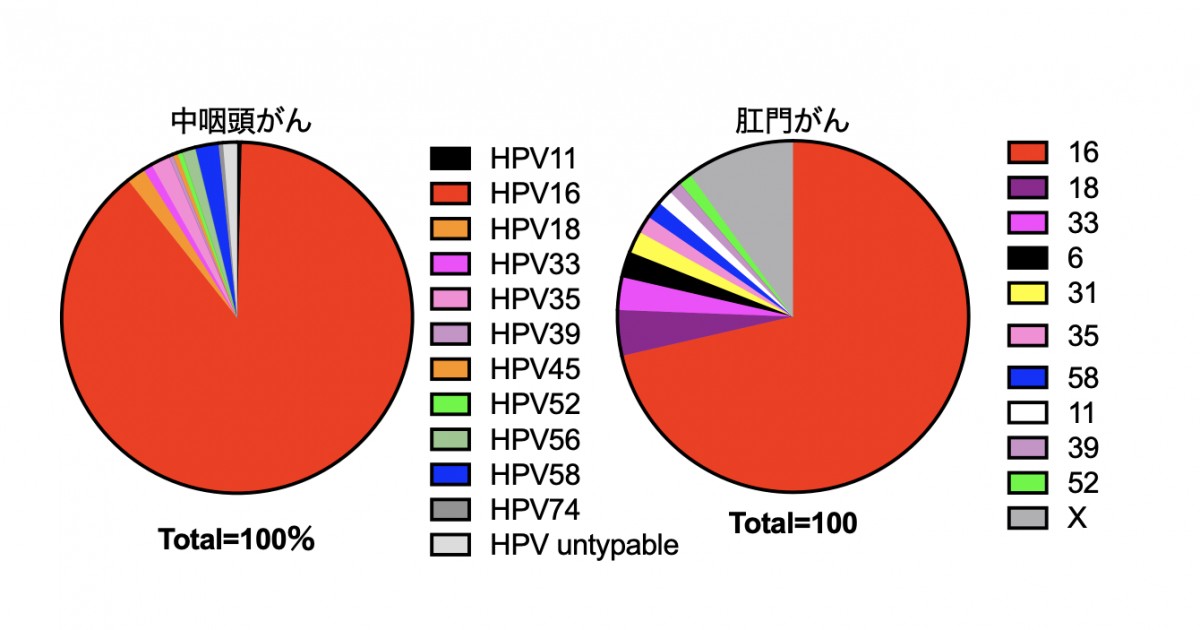

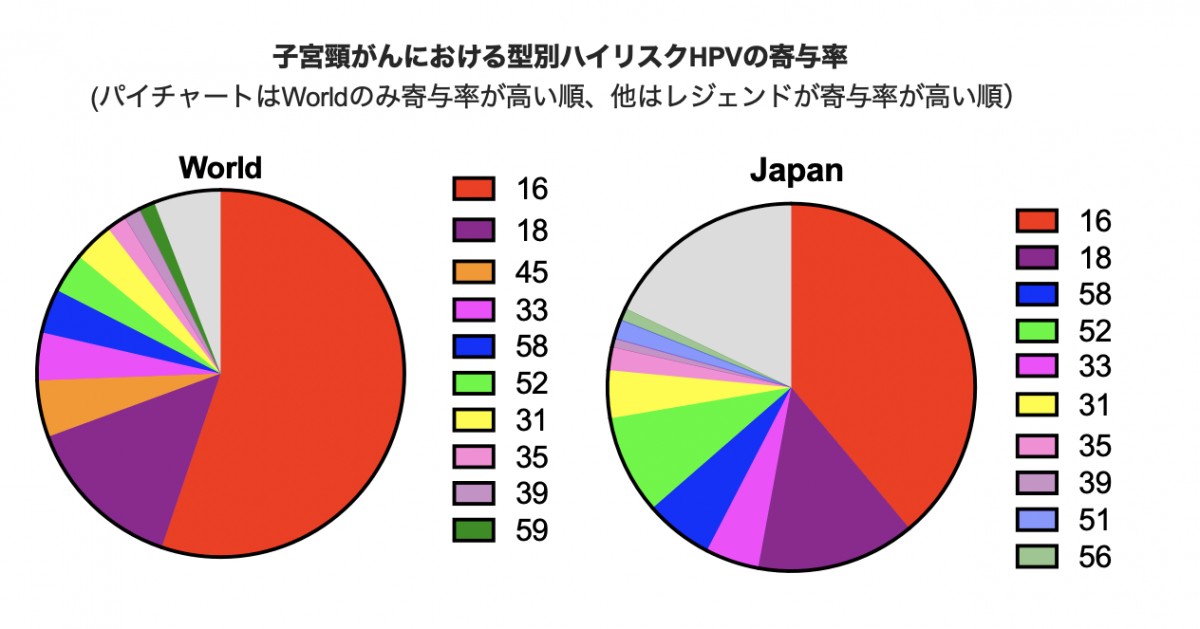

子宮頸がん検診に関する専門的なあれこれ②HPVと言っても型ごとにリスクが違うんだってば

前回の続き🐰

子宮頸がん検診は子宮頸がんを予防するために行うもので、子宮頸がんを予防するには上皮内癌を治療する必要があるから、①子宮頸がんが発症するリスクが一定以上である集団、②上皮内がんが発症するリスクが一定以上である集団に対して行われる。

リスクが小さなグループに対して検診はするべきではない。

スウェーデンの検診統計を利用すると、年齢・HPV検査の結果(タイプ)・前回の検査の結果、この(レジストリがあれば)簡単なデータで次の5年間の子宮頸がん発症リスクが定量化できる、と言うのが前回の話であった。

これを用いて、検診を実施する側は検査を受ける必要がある人・そのタイミングを特定することができる。

数値がおかしいのだが、説明に使わせてもらう

赤信号:許容できない子宮頸がん発症リスクがある。今すぐ検診を受けてもらう。

黄信号:リスクがある程度ある(前回の検診から期間があいた)検診に招待する。

青信号:リスクは許容範囲・今検診・検査を受ける必要はない。

この方法を個人個人で実行できれば、真面目なひとなら定期的(年齢によって間隔が変わるだろう)に検診・検査を受け、黄色信号が出た年に検診を受け、青信号(低リスク)が維持されるだろうし、ちょっとおおらか(言葉を選んだ)な人は、黄信号になったりしながらも、信号を渡り続け一定のリスクを今日し続けることになり、時々赤信号になってしまうわけ。個別のリスクに合わせて、検査のタイミングを最適化しましょうと言うのがこの趣旨。

でもこれ相当難しいよね。

検査間隔は個人でバラバラだし、きちんとした検診レジストリの整備ができてないと無理。

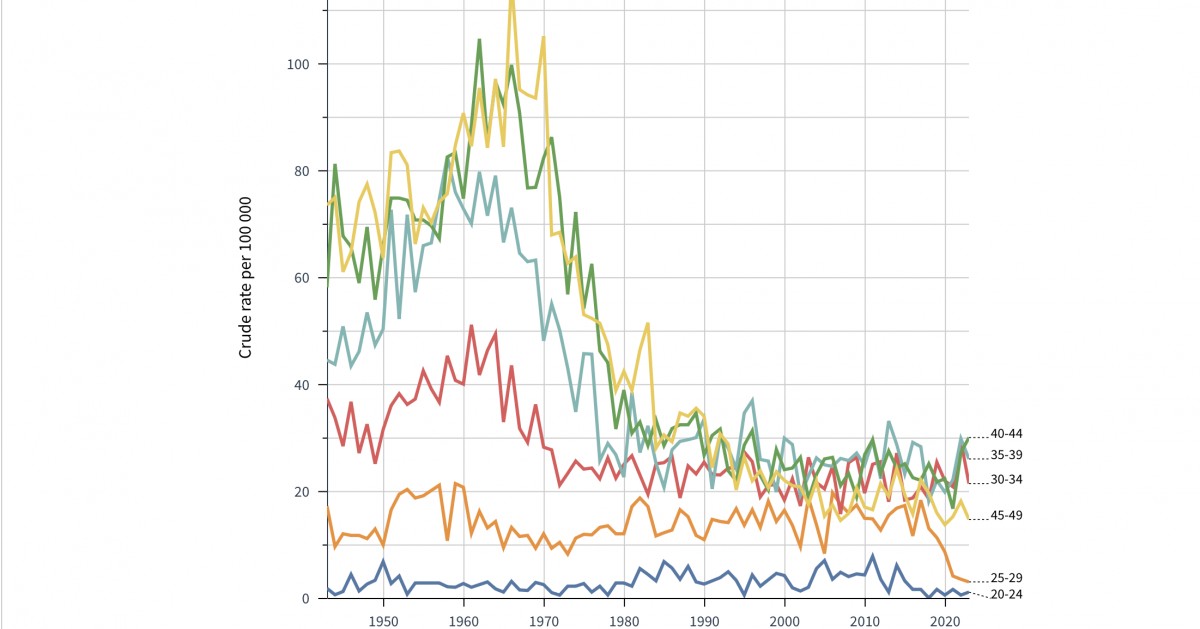

また、リスクの閾値をどこにするかで検診強度も変わる。たとえば、20代前半のリスクが0.01%以下の発癌リスクであるのであれば検査をする必要・意味は大きくない(健康な全員が検査を受ける必要があるのを忘れない)。

ここまでが前振り、今日の話題は

この記事は無料で続きを読めます

- 検査をするとして何回する必要があるのですか?

- 何人コルポスコピーを受けると1人の子宮頸がんを予防できますか?

- 最適な検診・検査制度とは

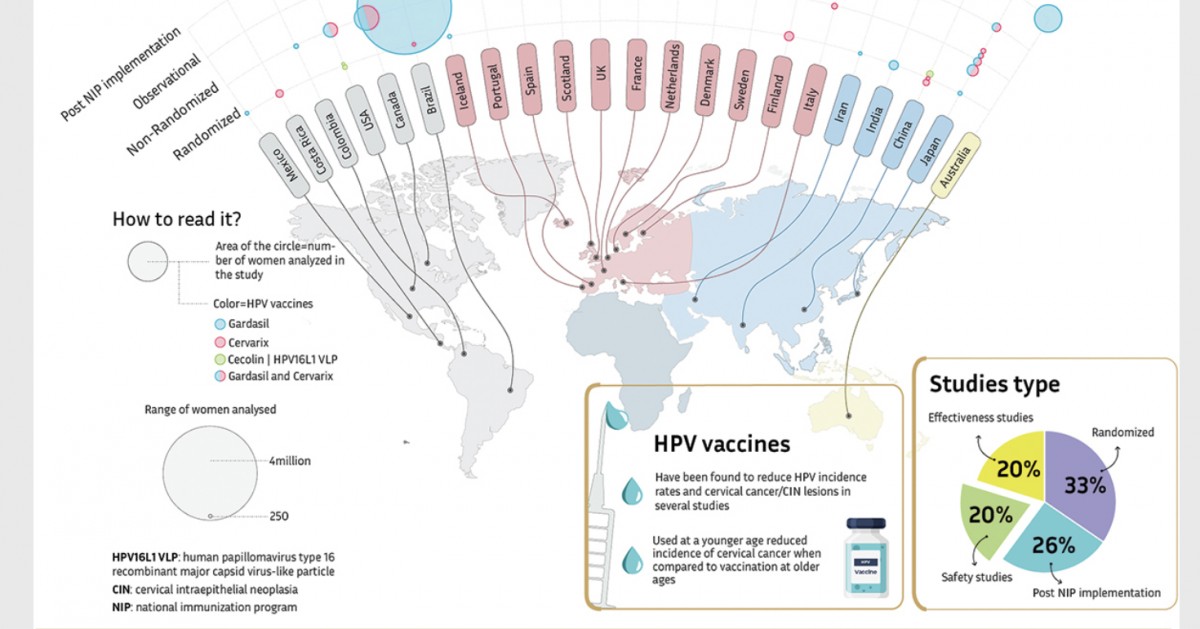

- 検診・検査におけるHPVワクチンのインパクト

すでに登録された方はこちら