HPVの存在証明⑦病原体の単離・分離とはなにか

サムネはこれを書いた日に登ってた山からの眺め🐰

『単離・精製されたウイルス』とそれを用いての『病原性を確認した』ことに関する行政文書が存在しないことから、『病原性のあるウイルスやさらには細菌まで存在しないとか、感染症が存在しない』という主張を見たことがあるかもしれない。

科学的・医学的議論を行政が文書の有無として議論することは置いといてですよ

単離された病原体とそれを用いた病原性の確認がなぜ問題となるのか?これは、はっきりとしていて、『コッホ・ヘンレの原則』の存在に尽きる(以後『原則』と省略する)。

この『原則』は、ある”疑われた”病原体とある病気との因果関係を証明するための方法が満たす条件を記述したものであり、19世紀にヘンレが提唱し、コッホが実践してみせたものだ。

この場合重要なことは、感染症の概念『感染性のその様な病気が存在すること』を前提に特定の病原体と病気の因果関係を厳密に証明するにはどうするかという問題だ。

前提というのは、病原体と病気の”因果関係”が厳密に証明されていなくても、その感染性の病気が存在することは別に示すことができる、示されているということ。病原体がわかっていなくても『感染性の病気』があることはわかる。

ウイルスなど知らなくても、天然痘が感染性の病気であることは『稲光と雷鳴』の因果関係がわかる程度の観察で推定できるだろう(そしてそれは正しかった)。

この原則を実践しての病原体とある病気との因果関係の証明を、コッホが鮮やかにかつ徹底的に『結核菌と結核の因果関係』を通して示した。その鮮やかさと徹底ぶりはこちらに解説したよ🐰その方法論をまとめたのが『原則』であり、それが理由で『コッホ・ヘンレの原則』と彼の名前が冠されることになったわけだ。ヘンレは1世代前の感染症学者でその概念を提唱した。

科学的な原則と聞くと難しく感じるかもしれないが、この『原則』は実に単純なアイディアで

単独の(一種類しか含まれない)病原体・微生物を準備して、その病原体を用いて感染症を起こすことができれば、その病原体と感染症の因果関係が証明できる

というものだ。

『単離・精製されたウイルスとそれを用いての病原性を確認したことに関する行政文書』を求めることは、そのまま『コッホの原則を満たす行政文書』を求めていることがわかるだろう。つまり、コッホの原則自体は認めて・それに基づいた議論をしていることになる。

-

コッホの第1原則・その病原体が疾患、病巣のすべての症例に存在しなければならない

簡単にいうとある病気からその原因となる病原体候補を見つけるということ。まず、病気と病原体を定めないとその後の議論はできないない。

-

コッホの第2原則:病気を持つ人・動物のサンプルから、その病原体候補を単離・分離すること

ここで単離・分離を正確に定義・理解する必要があって、前述の様に

サンプル中に単独の(一種類の)病原体・微生物が含まれないことを単離された病原体とする

ここで色々な技術用語上の混乱や誤解が散見されるので追加で説明しよう(辞書の定義を持ってきたって意味がないし、化学用語や一般用語の話とも違う、微生物学上の定義の話だ)。

この点『分離』という用語は曖昧さがのこり不正確だと言える、分離されても単離されていないことがあるから(分離はプロセスよ🐰)。分離された結果『単独の』病原体が含まれると示すことができれば『単離』されたと言える。

『精製』も同様だ。精製(プロセス)した結果『単独の』病原体が含まれると示すことができれば『単離』されたと言える。

病原体『だけ』しか含まれないことではない。100%の病原体(結晶?)という意味でもなく、単離された病原体を水で希釈しても、蛋白質溶液で希釈しても、単離された病原体のままだ。50%精製されたウイルスサンプルなど存在しない。あくまでも、病原体として単独・一種類であるかどうかだ。

そして、単独(1種類)であることをどの様に示すかが問題になる。これは、後で解説する。コッホが示したのは結核の『純粋培養』になり、純粋とは、そのサンプル中に定義した細菌(この場合結核の病変ないから見つかる結核菌)が一種類しか入っていないということを示した。その様な培養方法こそ『純粋培養』だということね🐰

-

コッホの第3原則:単離された(単一の)病原体によって、新たに疾患を誘発できることを確かめる

ね🐰

単独の(一種類しか含まれない)病原体・微生物を準備して、その病原体を用いて感染症を起こすことができれば、その病原体と感染症の因果関係が証明できる

概念は簡単でしょ?(第4原則は省いた🐰)

さて『コッホ・ヘンレの原則』を満たすことができれば、病原体と病気の因果関係を証明することができる。一方、コッホ・ヘンレの原則は(ヒトが定めた)1方法論に過ぎず、『コッホ・ヘンレの原則』を満たすことだけが病原体と病気の因果関係を示す方法ではなかった。『コッホ・ヘンレの原則』が確立した当初から『コッホ・ヘンレの原則』では証明できない病原体と感染症は存在し、別の方法でその因果関係は示されてきたわけです。

その様な感染症たち(ウイルス以外)についてはこちらで例を挙げたし、血清学的手法でその因果関係が示されたウイルス性疾患については、こちら(B型肝炎ウイルスとB型肝炎)とこちら(サイトメガロウイルスと伝染性単核球症)で説明した。

『原則』が満たせない限りこの様な病原性微生物と感染症が存在しないとするのであれば、腸チフス・ジフテリア・ハンセン病・マラリア・梅毒・コレラ、B型肝炎、伝染性単核球症(まだまだいくらでもあるよ)などの病原体も感染症の存在しなくなり、今まで確立してきた予防法や診断法・治療法にその根拠がないと主張するとすれば…

控えめに言ってもやばい🐰18世紀以前の医学に逆戻りよ

『単離・精製されたウイルス』とそれを用いての『病原性を確認した』ことに関する行政文書が存在しないことから、『病原性のあるウイルスやさらには細菌まで存在しないとか、感染症が存在しない』という主張は、こういう意味になります。

そして、その主張の中に『結核菌と結核に関して、単離された病原体とそれを用いて病原性を確認された行政文書が存在しない』ことが含まれることは、なかなかに味わい深いことがわかるでしょうか🐰主張の根拠『コッホの原則の実践』となったことに対する言及になり、

それを否定したら、『単離された病原体とそれを用いて病原性を確認された行政文書』を求めること自体の科学的合理性自体が崩壊しませんか?

その文書があったとして・意味があるとしても、その根拠自体がないと言っているのですから。

前置きが長くなったけど、今回の本題に進もう

病原体の存在とその病気との因果関係を示すのに『原則』を満たす必要はないのですが、今回のレターでは、病原体を単離するというプロセスがどの様になされ、単独の病原体しか含まれないサンプルであることをどの様に示すのかの実例を見ていきます。

大学で細菌学やウイルス学を学んだのであれば、やったはずのことです(実習でもあるでしょう)。

せっかくなので『結核菌』と『コロナウイルス』で示します。そして、B型肝炎ウイルスでできなかったこと・その理由と、それが『病気との因果関係を示すこと』の議論にどの様な影響を与えたかなど。

ここまで説明できれば、本格的に『HPV存在証明』に進む『地ならし』ができたことになります。次回以降HPVの存在がどの様に発見され、単離されるのか・分離されるのか・精製できるのか(それぞれ意味が違います)。そして、どの様に病気との関係が示されていくのか、を見ていくことになります。

コッホより以前に、動物実験を通じて『結核患者・患畜のサンプルを用いて結核と同様の病態を作り出すことができる』いわゆる感染実験は行われていて、結核が感染性の病気であることは示されていました。

問題は、その結核という病気が何で媒介されるかが不明だったわけです。

コッホが結核菌において行った『結核菌の単離』単一(一種類)の結核菌しか含まれないサンプルの準備の仕方

①結核患者のサンプル中に結核菌がいることを見つけた。

これがまずコッホがやったことで『特殊な染色法』を開発して、結核患者のサンプル中に必ず含まれる『新しい病原体・細菌(結核菌)』を発見しました。

②純粋培養をおこなって、結核菌だけが含まれるサンプルを作った。その方法を純粋培養という。

それまでも、細菌が液体培地で増えることはわかっていました。液体培地の問題点は、液体中で増えてくる細菌は自由に動き回ることができるので、最初のサンプルに複数の細菌が含まれていた場合(かならず2種類以上の細菌が含まれると考える方が自然です)、液体培地中で増えてくる細菌は2種類以上になります。

特に生育の遅い細菌(結核なんかがそれ)や特殊な栄養要求性がある様な場合は、増えてくることもできずに、先に他の雑菌が増えてきます。

いずれにせよ、混ざり物から始まった液体培地中のサンプルには病原体が複数種類入っていると考えられます(批判できます)ので、このサンプルをもちいて感染実験を行なっても、特定(一種類)の病原体と病気の因果関係を示すことができません。

だって、複数の病原体が入っているかもしれなければ、どれが原因かわからんばい

固形培地を用いた純粋培養で結核菌を単離しよう

そこでコッホが開発したのが固形培地🐰

ポイント①は、液体培地と違って流動性がなく、かき混ぜるのでなければ、細菌は固形培地上を動くことができません。固形培地上で増殖した細菌はそこに留まり続けます。

ポイント②は、元のサンプルを十分希釈して播種した場合、固形培地上に形成される細菌のコロニーは『単一の』細菌から増えてきたと考えることができます。

これで、このサンプル(コロニー)には単一(一種類)の病原体しか含まれていないということができましたね🐰一個の細菌から増えてきたのだから、一種類に決まっています。

たまたま2種類(何種類でもいいです)同じところに細胞がコロニーを作ったのかもしれないじゃないか🐻❄️

いい指摘ですね🐰

そこで、コッホはこのプロセスを何回も繰り返します

固形培地の一つのコロニーを取ってきて、十分希釈して、再度固形培地上に播種する。そして、できてきたコロニーを一つ取ってきて、十分希釈して、再度固形培地に播種する。そして、以下略・・・

この様に、単一の細菌から増えてきたと推定できる作業を、複数回繰り返すことによって

たまたま2種類(何種類でもいいです)同じところに細胞がコロニーを作ったのかもしれないじゃないか🐻❄️

この様なことが起こったであろう可能性がどんどん小さくなって、最終的に『合理的な疑いの範囲を超えて(好きなフレーズです)』このサンプルには一種類の病原体しか入っていないということができる様になります。

これが、病原体の単離・単離された病原体という意味です。どの様にして一種類の病原体しか含まれないと言えるかのプロセスとロジックが単離ということになります。

このサンプルを使って感染実験をすれば、結核菌が結核の原因になったと証明することができます。で、されたわけです。19世紀の終わりの話なのですが、保健機関は行政文書として保持・提出しないのはなぜでしょう。

一つの病原体・結核菌から増殖してきたサンプルということ

一つの病原体をサンプル中から分離してそれを見せたり、感染実験をすることはできません。一つの細菌・細胞ですからね。そのため、必ず『増殖させる必要』があります。一つの病原体から増殖させることによって、単離されたことが担保されたわけです。

サンプル中に含まれるたくさんの細胞を固形培地中で『分離』して、一つの細胞から『増殖してきた』コロニーを形成させる。『一つの細菌細胞から増殖』ですよ🐰

増殖させないと単離できないのですよ、理論上。

患者サンプルにたくさんあるのだから、増殖させずに単離・分離できるはずだ。

無理なのはわかりますね。いくら多くの同じ病原体が含まれたサンプルであろうと、複数の病原体が含まれているものがから精製したのでは、

複数の種類の病原体が混ざっているかもしれないじゃないか🐻❄️

この批判に反論することができません。単離は『一つの細菌細胞から増殖』これがポイントです。

次にウイルスの代表例としてコロナウイルスでみてみましょう(🐰さんも「普通の風邪の原因になっているコロナウイルス』を用いてやったことがありますよ)。

ここでも『一つのウイルスから増殖』させることが単離の条件になります。

『コロナウイルスの単離』単一(一種類)のウイルスしか含まれないサンプルの準備の仕方

基本的には結核菌でやってきたことと同じです。何やりましたっけ?

『一つの病原体から増殖したサンプルを作製』ですね🐰

ウイルス単独では増殖することができない🐰

ウイルスは自分自身では増殖することができずに、必ず細胞に感染・寄生してその細胞の中でのみ増えることができます。『その増殖に生きた細胞が必要であること』がウイルスが持つ性質です。そのため、

単離するためには『一つのウイルスから増殖したサンプルを作製』する必要がありますから、

①細胞を用いた培養増殖系が必要で

②その様な細胞に一つのウイルスを感染させる必要がある。

ということになります。

細胞培養増殖系を使わずにウイルスを単離すべきだ

これもナンセンスです🐰単離のためには『必ず』ウイルスを増殖させる必要がありますから、細胞がないと増殖しないウイルスの単離を細胞培養増殖系を使わずに行うことは不可能になります。微生物学上の単離の概念がわかっているなら言えることではありません🐰

一つのウイルスを細胞に感染させるにはどうしたらいの?

簡単で🐰さんが通常行う方法は『限界希釈法』です。TAKARAのページにちょうどいいのがありました。

https://catalog.takara-bio.co.jp/com/tech_info_detail.php?mode=2&masterid=M100003075&unitid=U100004264

これは左から『元のサンプルを10倍ずつ希釈していったもの』をそれぞれのウエル(細胞が培養されている区画、この図では96区画ある)に感染させる実験の概念図です🐰

左ほどたくさん(の種類の)ウイルスが含まれていて、右にいくほど少なくなっていきます(薄めていくわけですから)。そして、十分に希釈されると(結核の時と同じです)、一つのウエルに、1個ウイルスしか存在しないことが必ず発生します。そして、そのウエル内で一つのウイルスは細胞に感染し増殖することになります(結果、細胞変性として確認されます)。

この図では、8列目の二つの細胞変性したウエルでは(白抜き)、一つのウイルスが最初含まれていて、そこから増えてきたと解釈できるわけです。

一つのウイルスから増殖してきたサンプルは、一種類のウイルスがたくさん含まれたサンプルということが期待できますね🐰

『サンプル中に単独の(一種類の)病原体・微生物が含まれないことを単離された病原体とする』わけですから、そうなりますよね🐰つまり、『ウイルスが単離された』ということです。

え?

たまたま2種類(何種類でもいいです)ウイルスが同じウエルに入ってたかもしれないじゃない🐻❄️

では、同じことを繰り返しましょう🐰

一番希釈されて感染が成立したウエルのサンプルを取ってきて、十分希釈して、再度希釈系列を作って感染させる。そして、一番希釈されて感染が成立したウエルのサンプルを取ってきて、十分希釈して、再度希釈系列を作って感染させる。そして、以下略・・・

この様に繰り返すことによって、最終的に『合理的な疑いの範囲を超えて(好きなフレーズです)』このサンプルには一種類のウイルスしか入っていないということができる様になります。

この様にしてウイルスの単離ができました🐰

純度でもありませんし、ウイルスだけを取り出すことでもありません、手技自体でもありません(再度)どの様にしてサンプル中に一種類の病原体しか含まれないと言えるかのプロセスとロジックが単離かどうかです。

ウイルス(細菌もだけど)は増殖性の病毒素だ

ウイルスの細胞変性効果(ざっくり感染した細胞が死ぬということ)はウイルスなどではなく、そのサンプルに含まれている毒性物質のためによるものだ。対照実験をしろ。

対照実験は『具体的な反論』に対して行われるものです。

病原体の単離実験においてウイルスや細菌は『1個の細菌・ウイルスから増殖したもの』になります。増殖したものということはたくさんあるということです。

ウイルスで言えば、

『1個のウイルスを感染させた細胞から、同じ様に細胞に感染することができる・細胞変性を起こすことができるもの(ウイルスなんですが)が大量に産生』されてきます。

1つのウイルス・病気(細胞変性)を起こすことができる因子が、無数に増殖するわけです。そんな毒性物質が(化学的な意味での物質として)ありますか?

希釈して毒性を示す最小濃度の毒性物質を、そのサンプルを持ってきて再度同じ様に希釈しても毒性を示すことができる。それを何回も繰り返すことができる。

ウイルス(や細菌)であればできます。ウイルスは単なる毒性物質ではなく『増殖性の病毒素』ということができます。

で、これに対する『具体的な反論』とはどの様なもので、どの様な対象実験が必要ですか?

単離されていないウイルスによって示された病原性において条件として付くもの

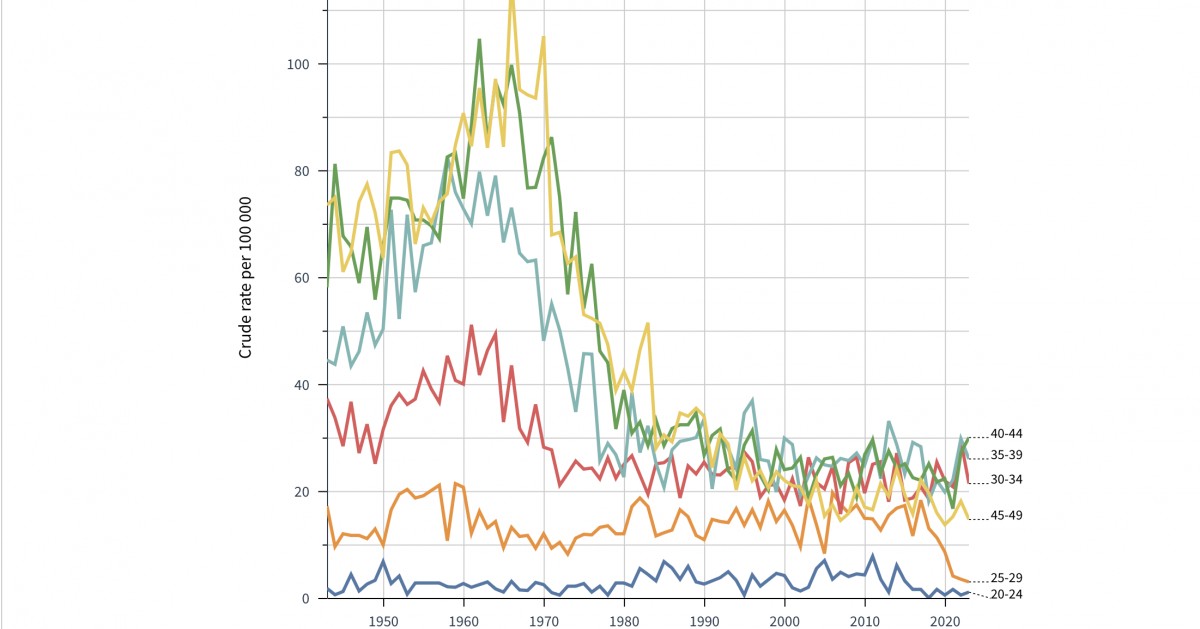

B型肝炎ウイルスとB型肝炎の因果関係は単離されたウイルスと感染実験ではなく、他の方法(血清学的手法)を用いて示されたました(こちら)。画像で引用する

蛋白質を指標にその病原体を『単離することなし』に病気との因果関係を示したために、サンプル中に『その病毒素以外の関係はあるが未知の何か』があるかもしれないと条件がつくわけですね(後に他のエビデンスで解消されましたが)。

サイトメガロウイルスと伝染性単核球症においても同じ様な条件がついていました。

まとめ

病原体を単離・分離するということはどういうことか、微生物学上の単離の意味について説明しました。感染研が発表した『新型コロナウイルスの分離・単離に成功』もこの様な手順を用いて、サンプルが一種類の新型コロナウイルスからなることを示すことによって『単離・分離』したわけです。

混ざり物からコロナウイルスを分けたので『分離』といい、一種類のウイルスしか含まれていないことを示したので『単離』になるわけですね。

さて、HPVは単離できるのでしょうか?HPVには細胞増殖系がないことを考えると単離は難しそうですが🐰

『さて、準備は整いしまたです』(アーニャ)

次回以降(ようやく)HPVがどの様に発見され、どの様な病原体であるか・たくさんの種類があること、それらがどの様に区別され・その性質がわかっていくのかについて話を進めていくことにします。

すでに登録済みの方は こちら